【ytvSDGs×滋賀県立琵琶湖博物館】

「琵琶湖の環境問題のいま、みんなでできることは?」vol.1

- マザーレイク・琵琶湖の謎を探究する(前編)

- 関西の水源、琵琶湖は一体いつ誕生したのでしょうか?その答えは、はるか400万年もの昔、旧石器時代なのだそうです。400万年前といえば、地球にマンモスが誕生した頃と同じ時期といわれ、琵琶湖は、世界中で20ほどしかない、国内ただひとつの「古代湖」の仲間です。そんな琵琶湖に秘められた謎を解明し続けているのが、滋賀県立琵琶湖博物館。今回のスペシャルコンテンツでは、中井克樹(なかい・かつき)特別研究員の講義を2回にわたりお届けします。琵琶湖をめぐるストーリーを一緒に探究しましょう。

(サステナビリティグループ 山川友基)

まずは琵琶湖です。今、私たちはどこにいるのか?ここにいます。琵琶湖の対岸はどこか?ここなんです。この間が1キロ以上あるのですが、琵琶湖全体から見たらごくごく小さいです。IVUSA(NPO法人国際ボランティア学生協会)が4日かけていろいろ回ったようですが、その広さをたぶん実感されたと思います。琵琶湖はかなり大きい湖だということです。

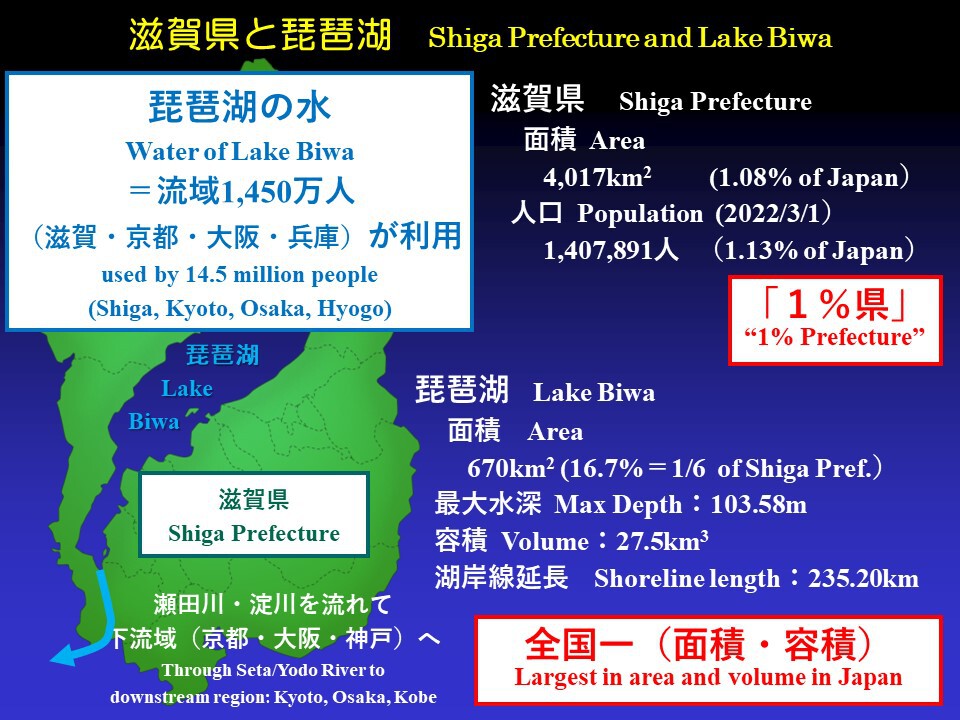

滋賀県の面積と人口を書きましたが、よく「1%県」と言われることがあります。たまたまですが、面積も人口もほぼ1%ということです。日本には47都道府県があり、約50です。だから平均値としては2%の数になります。そのうちの1%、平均の約半分くらい。都道府県の面積とか人口の約半分くらい。人口密度はほぼ日本の平均並みというのが滋賀県ということになります。

次に、琵琶湖です。滋賀県を“琵琶湖県”と言ったほうがいいのではないか?というようなことを言われたりもしますし、琵琶湖の水を止めるのがどうのなんて話もあったりもします。琵琶湖がなぜそこまで話題なのかというと、やはり大きいわけです。どれくらい大きいのかというと、まず面積が一番大きい。それから、容積・水の量も一番大きい。だから日本一大きな量の水が汚かったら大変なことになります。それが比較的それほどでもないというのは、せめてもの救いだろうというふうに思います。面積のところを見ると670㎢(16.7%)で、滋賀県の面積のほぼぴったりと6分の1です。滋賀県の県民ならほとんど人が知っている雑学なのですが、“琵琶湖の面積は滋賀県の何分の1か?”の答えは、ほぼぴったりと6分の1です。琵琶湖が6分の1、残りが6分の5。要は琵琶湖の面積の5倍が、琵琶湖の周りの面積になるということです。琵琶湖の南の端の「瀬田川」から流れていく途中で、京都府に入り「宇治川」と名前を変え、最終的には淀川と呼ばれます。京都府、大阪府、さらに水としては兵庫県の神戸のあたり、阪神間にも利用されます。流域でいきますと1450万人という日本の人口の10%以上、つまり1割以上の人たちが琵琶湖の水を使っているということになります。

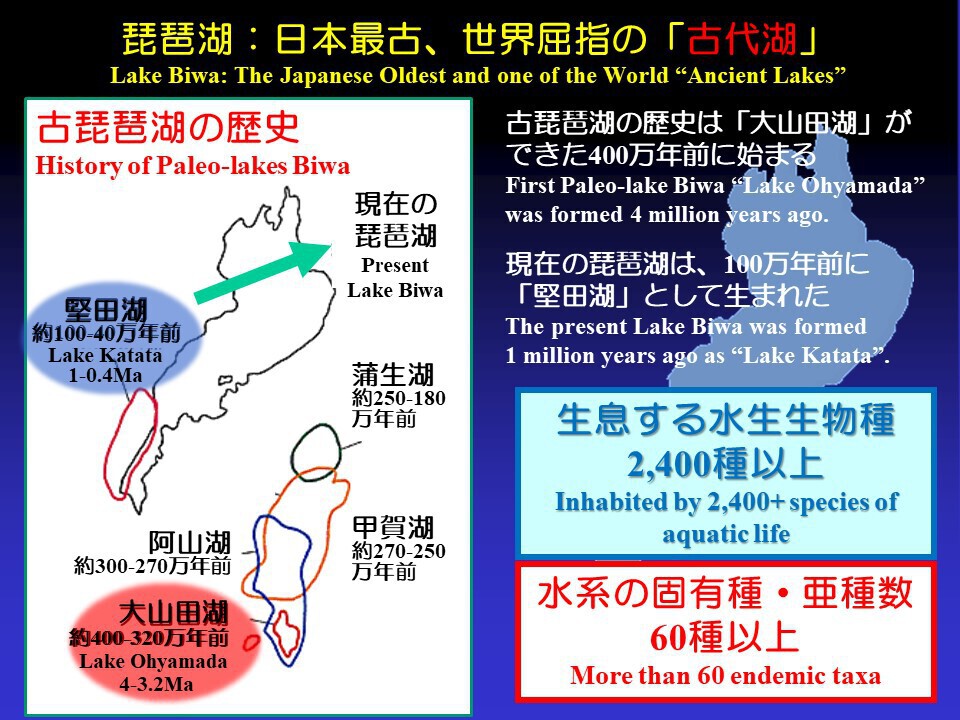

琵琶湖でもう一つ大事なことは、「古代湖」であるということです。「古代湖」という言葉は、あまり聞き慣れない言葉かもしれません。日本語の辞書をいろいろと私も図書館で調べてみましたが、辞書の項目で「古代湖」という言葉は残念ながら見当たりませんでした。広辞苑などの大きな辞典でも「古代湖」という言葉はまだ出ていません。これは何かと言いますと、歴史がとても古い湖のことを「古代湖」と言って、世界でも20~30ほどで、本当に限られた数しかありません。琵琶湖も、元々は琵琶湖地方に最初にできた「大山田湖」という湖で、約400万年前にできたと言われています。それが今、堅田の辺りを中心としてだんだんと北上し、場所を変え、できたり消えたりを繰り返して、「堅田湖」の時代まで来るのがだいたい今から100万年くらい前です。そこから先は、今の南湖まさに堅田湖が北へ広がって、その名残として南湖が今まさに埋まろうとしているのですが、それが堅田湖の名残になってきて、今の琵琶湖というのは主に北の方が深くて広い湖となっています。北の湖と書いて北湖、南の湖で南湖です。

今ここにある琵琶湖大橋、向こう側が北湖、右手の方が南湖っていうことになります。だいたい面積でいうと、琵琶湖の北湖は南湖の10倍くらいあります。ちなみに平均水深も約10倍あるので、水の量は約100倍あります。それくらい北湖は大きいということです。

そこに生息する生き物の数はだいたい2400種以上いるんじゃないかというふうにも専門家は言っていますし、大事なことはこの固有種です。琵琶湖は歴史が古いということと様々な環境があるということで、琵琶湖にしかいない生き物が進化することができた、そんな湖なのです。その固有種・亜種数が60種以上いて、要は琵琶湖の周りにしか世界中でいない、そういう生き物たちがいるということですから、もし琵琶湖が住みにくい環境になっていなくなったら、それらは地球上から滅びてしまうという問題になるわけです。

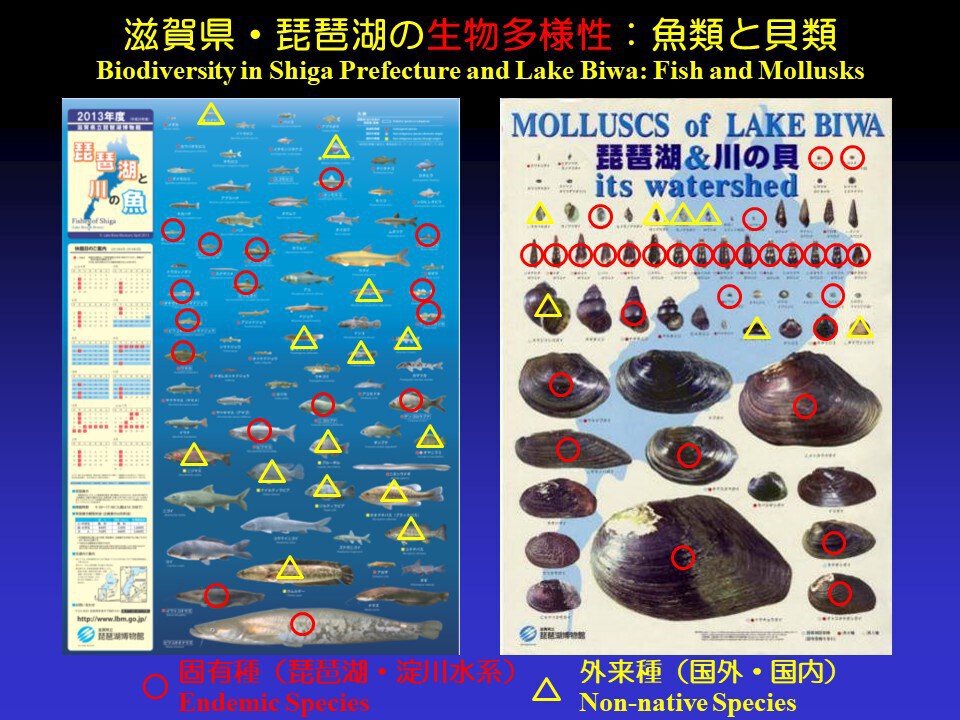

具体的に魚と貝を少しだけ示します。たくさんいるなと思ってください。左側が魚のチラシ、右側が貝のポスターを引っ張ってきたものです。この中で固有種に印をつけてみました。赤い丸が固有種です。結構いますね。ただ、今日のお話は固有種ともう一つ環境問題において、ある意味主役となるような生き物です。これは何かというと、もともといなかった生き物が琵琶湖に入ってきて増えてしまう「外来種」です。黄色い三角印が結構います。琵琶湖は元々いた種類がたくさんいるわけですが、その中に「固有種」(琵琶湖にしかいないもの)も結構います。それに加えて、元々いなかった「外来種」もいろいろと増えてきているというのが、今の琵琶湖の問題です。

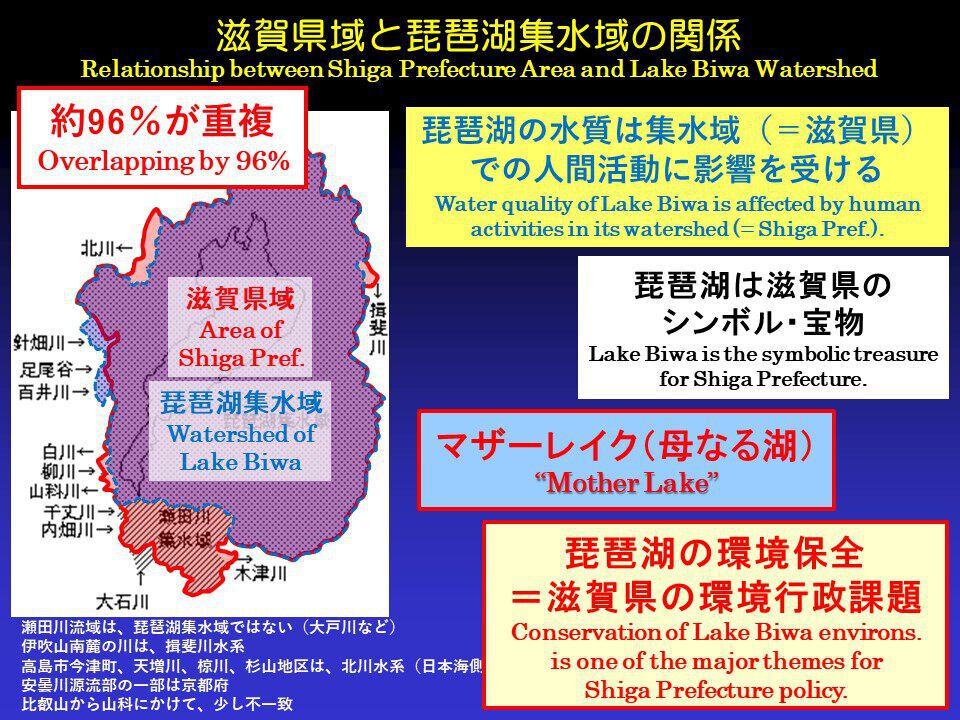

次です。滋賀県のエリアと、この点々で塗ったところは琵琶湖の流域、「集水域」といいます。この点々の範囲に降った雨の水が全部琵琶湖へ流れ込みます。これをよく見ると、滋賀県域と琵琶湖の集水域とが、約96%。ほぼほぼすべて一致しているということです。これは全国的にもとても珍しいことです。何が言いたいかというと、琵琶湖の水質というのは、さっき“琵琶湖は全体の6分の1で、6分の5が琵琶湖の周りの滋賀県だ”と言いましたが、その水はほとんどすべてが琵琶湖へ流れ込んでいます。琵琶湖がある周りの5倍の面積のエリアから、人が使った水が全部琵琶湖へ流れ込んでくると。今日皆さんが拾ったゴミ、多いなと思われたと思います。琵琶湖の周りでも川や水路にゴミが捨てられて、それが水の流れに乗って琵琶湖までやってきて岸に流れ着いている。おそらく滋賀県中から琵琶湖にゴミが流れ込んでいる部分もあるということです。琵琶湖の水質だけではなくゴミもそうです。琵琶湖のある種、湖岸の環境は人の活動に影響されているということです。琵琶湖からかなり離れたところに住んでいる人たちの影響も当然出てくるわけです。

その一方、琵琶湖は古来より、琵琶湖の魚たちを滋賀県の人たち、琵琶湖の周りに住む人たちにとって、琵琶湖は様々な食べ物を恵んでくれました。いろいろな形で私たちの生活を支えてくれてきたものだから、琵琶湖は滋賀県にとってシンボルであり宝物でもあります。皆さん方に今日はMLGs体操をしてもらいましたけれども、「MLGs」の“ML”は、“マザーレイク”でしたね。マザーレイク、母なる湖という言い方で読むこともあります。このように、やはり琵琶湖というのは滋賀県にとって特別な存在なので、琵琶湖の環境を守っていくこと、これは滋賀県の課題としても、非常に重要なものとなってきているということです。

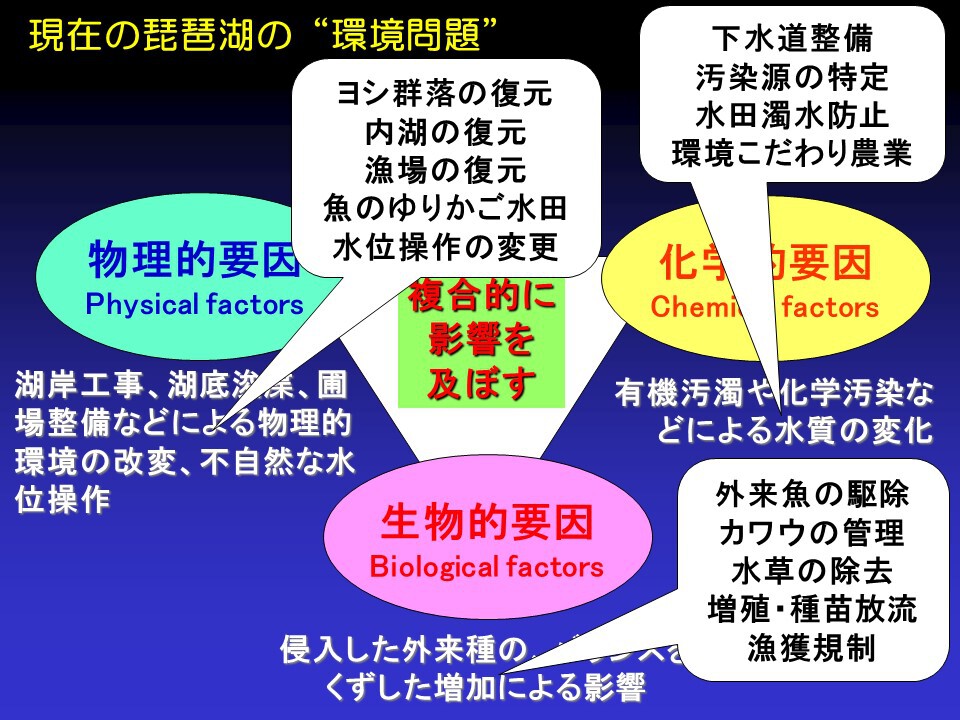

この環境行政の課題として、これから紹介するのが外来種の問題ということになりますが、その前に、琵琶湖の様々な環境問題が起こります。すべての人間が環境に対して、生き物に対して、いろいろと影響を与えてしまって、それが私たちの将来への存続にとって私たちが生き延びていくために、あまり良くない状況になってくる問題、これが環境問題です。それは物理的に琵琶湖の水位が変わってしまったり、あるいは湖岸を掘ってしまったり、あるいは湖岸を堤防にしてしまったり。要はもともと自然の状態から変えてしまうことによって、いろいろな問題が起こっていることがあります。それが「物理的要因」です。水質に類するものが、「化学的要因」ということになりますが、それに加えて、もともといた生き物たちがバランスを崩して増えすぎることによる問題も起こっているということです。生き物というのは他の生き物を食べたり、特に動物の場合は他の生き物を食べますし、植物の場合は他の植物を押しのけたりします。ですから、増えすぎると他のもともといた生き物たちに迷惑を受けてしまうということで、「生物的な要因」もいろいろと問題になっているということです。

さまざまな対策がそれぞれとられています。もともと失われた湖岸の環境は、どんどんヨシを植えたり内湖とかを復元したり、いろいろな形でもとへ戻していこうという活動があります。そして化学的な問題である水質についても、例えば一番よく知られたところでいうと、下水道を整備していくとか、とにかく琵琶湖の水質をより良くしていこうという、取り組みがなされています。そして、外来種も含めて増えすぎた生き物、川もそうですけれども、増えすぎた生き物に対して、あるいは水草もそうです。どんどん増えすぎて問題になっていますので、増えすぎて影響があるものについては、増えすぎた状態を抑えていこうという取り組みがなされているということです。

もう少し別の見方をすれば、「生物多様性」という言い方があります。これはいろんな生き物たちが、自然の中でにぎわった状態にある。いろんな生き物たちがいてにぎわっている状態は、そしてその状態がずっと時間的にも維持されてきている。それでもって、さまざまな環境が保たれている、そういう部分もあります。しかしこの「生物多様性」は、第1、第2、第3の危機、そして第4の危機という形で、日本の中でもいろいろと問題が起きており、解決していかなければいけない、国としても戦略を立てなければいけないということで、環境省の方でもこのように4つの危機がありますよという形で紹介しています。今日は時間がないので、これはまた皆さん気になる人は調べてください。

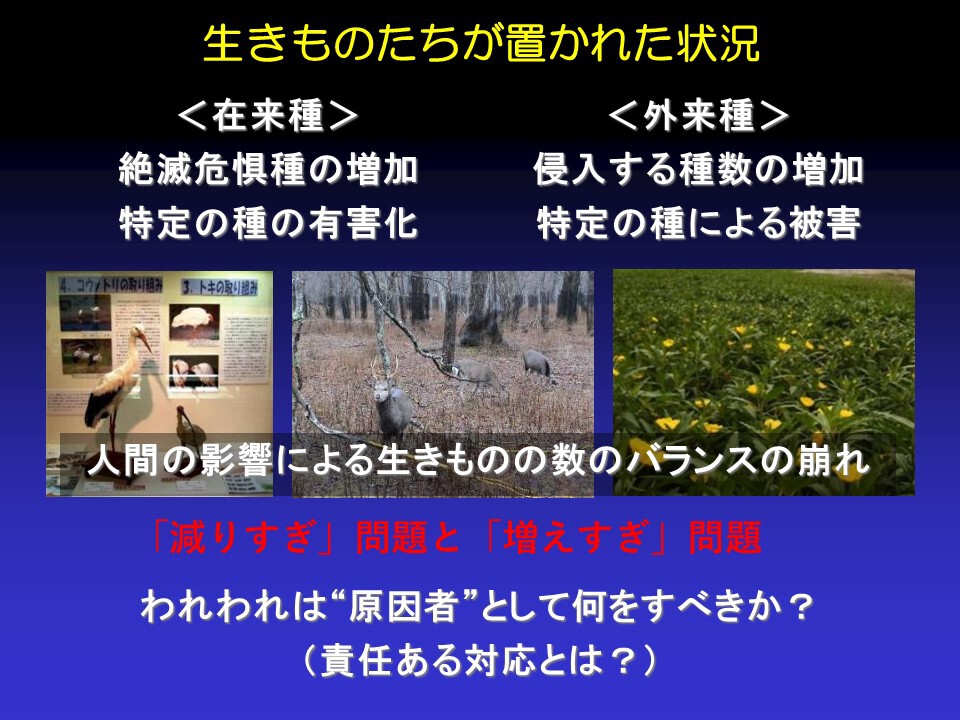

生き物たちが置かれた状況については、もともといた生き物たちのことを「在来種」といいます。このもとからいた生き物たちがどうなっているかというと、多くの生き物は残念ながらものすごく減って絶滅、いったん日本では絶滅してしまったような生き物もいるわけです。コウノトリとトキなんかは有名ですね。その他にもさまざまな生き物たちが、数がどんどん減って、絶滅が心配されるような種類がどんどん増えてきています。一方で、真ん中の写真は鹿で「在来種」です。もともと日本にいた、滋賀県の周りにも滋賀県にも普通にいた鹿なんかそうですし、あとイノシシや猿なんかもそうですが、結構増えすぎて農業被害を与えたり漁業被害を与えたり、さまざまな問題を起こしてしまう。あるいは、最近だとマダニの問題もあります。マダニに噛まれて病気になって死ぬという話もあったりしますが、ああいうのは私たちの生活の周りに、山からある種人間に付くような虫を運んでしまうような、そういう獣たちが行き来することが問題だとも言われています。だからもしかしたら、私たちの生活そのものにも関わってくるような危機でもあるわけです。そのように特定の生き物が、数が増えすぎて問題を起こしてしまう。そういうことがあります。

一方で、もともといなかった「外来種」も、特定の種類が増えすぎて問題を起こしたりします。写真にあるのは黄色い花の“オオバナミズキンバイ”になります。このように私たちの身の回りには、自然の中で人間の影響で生き物たちの数のバランスが崩れてしまっている。すなわち、減りすぎて問題が起きていることもあれば、増えすぎて問題が起きていることもあります。数の問題が起こっていて、それらは私たちの様々な環境に対する、あるいは生き物そのものに対する影響が、生き物たちの世界を変えてしまっているので、それが望ましくないとすれば、その原因を作ってしまった私たち自身が解決していく責任があります。様々な環境問題に取り組まなければいけないし、生き物たちも減りすぎるものは守らなければいけないし、増えすぎているものは数を減らして影響を抑え込んでいかなければいけないということが起こるわけです。