highlights

みどころ

prologue

愛の発明

ヨーロッパ世界には、古代ギリシア・ローマとキリスト教という大きな二つの文化の源流をたどることができます。ルネサンス以降の西洋の画家たちは、一方では古代神話、他方では聖書や聖人伝から題材を得ながら、愛という複雑な感情をさまざまなやり方で絵画に表現しました。本展の扉を開くプロローグでは、これら二つの文化における愛の起源の象徴的な表現を紹介します。

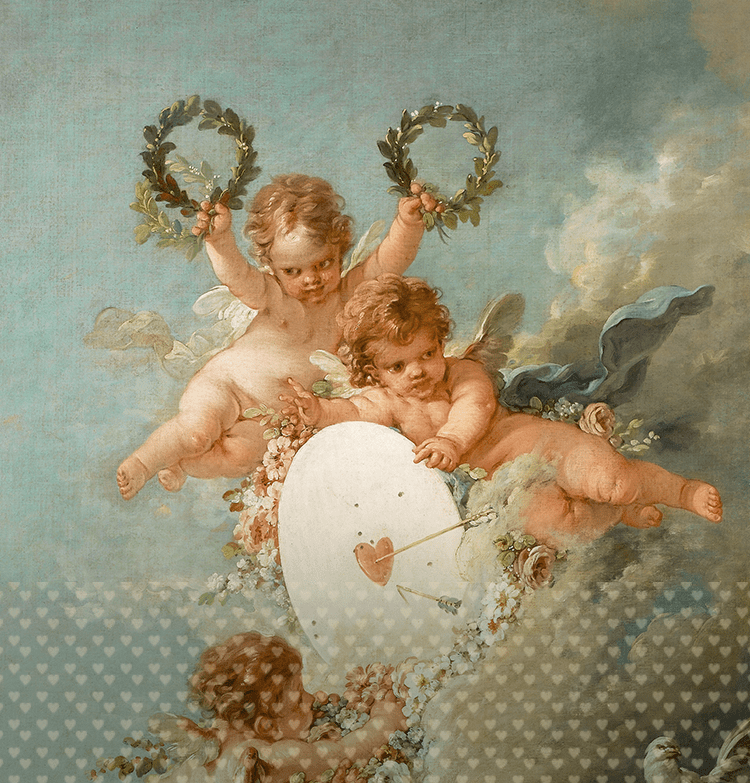

ギリシアの哲学者たちは愛の概念をいくつかに分類しました。その一つがエロス(性愛・恋愛)です。この愛を司る神は、ギリシア神話ではエロス、ローマ神話ではキューピッド、または愛を意味するアモル(Amor)の名で呼ばれました。そして、誰かに恋焦がれる不思議な感情は、愛の神の矢で心臓を射抜かれた時に生まれると考えられたのです。フランソワ・ブーシェの《アモルの標的》には、まさに愛の誕生の瞬間が描き出されています。

一方、旧約聖書では、神は最初の人間アダムを作ったのち、アダムのあばら骨から最初の女性エバを作り、二人を夫婦にしたと記されています。聖書によれば、アダムとエバの結びつきはなによりも子孫繁栄のためであり、愛という言葉で説明されてはいません。けれども、ピーテル・ファン・デル・ウェルフの作品に見られるような、調和に満ちたアダムとエバの姿には、キリスト教の道徳観に則した夫婦の愛の絆が感じられます。

chapter1

愛の神のもとに ー 古代神話における欲望を描く

ギリシア・ローマ神話の愛は、相手の全てを自分のものにしたいという強烈な欲望と一体となっています。本章では、このような欲望を原動力とする神々や人間の愛の展開が、絵画ではどう表現されたのか、たどっていきます。

神話では、愛の神の矢で射られた者は、その直後に目にした誰かに激しい恋心を抱きます。つまり、相手を見ることによって、愛―― 欲望がかき立てられるのです。神々や人間が愛する者の無防備な寝姿を一方的に眺める場面は、ルネサンスから19世紀に至るまで、非常によく描かれました。本章の冒頭を飾るヴァトーの《ニンフとサテュロス》はその好例です。こうした絵画には、「眼差し」を通じた欲望の表現を見ることができるでしょう。

神でも人間でもひとたび恋に落ちると、次は相手をなんとしても手に入れるべく、行動を起こします。その際、彼らがとる戦略は、性別によって描き分けられています。男性の場合は身体の強さ―― 暴力を利用します。神話画に頻出するのは、男性が目当ての女性を追い回したり、力ずくで連れ去ったりする場面です。一方、女性の場合は、イタリアの詩人、タッソの叙事詩『エルサレム解放』に登場する魔女アルミーダのように、魔力や妖術を使って男性を誘惑する場面がしばしば描かれました。

さて、神話上の恋人たちの愛はどんな結末に至るのでしょうか?バッカスとアリアドネ、アモルとプシュケなど、結婚というハッピーエンドを迎える愛がわずかながらあり、絵画にも描かれています。しかし、画家たちがより好んで取り上げたのは、恋人たちの片方が思わぬ事故で命を落とす、あるいは許されない恋に落ちた二人がどちらも死を選ぶといった、悲劇の結末でした。

愛をテーマとする神話画のなかには、愛の神アモルを扱った作品もあります。翼を持つ可愛らしい子どもの姿をしたアモルは、王侯貴族の宮殿や邸宅を飾る装飾画において、人気のモチーフでした。本章の最後のコーナーではこうした作品を紹介します。

chapter2

キリスト教の神のもとに

キリスト教の愛の考え方のなかで重要な位置を占めるのは、孝心(子が親を敬う愛)を中心とする親子愛です。そこには、愛する者を所有するという古代神話の愛とは対照的に、愛する者のために自分を犠牲にする愛が見いだされます。冒頭で紹介する「ローマの慈愛」や「放蕩息子」のテーマを扱った絵画には、こうした犠牲的な愛の範例が描き出されています。

聖母マリアと幼子イエスをモチーフとする「聖母子」や、彼らを中心として父のヨセフや親戚たちが集う様子を描いた「聖家族」の絵画にも、人間が手本とすべき愛の表現を見てとることができます。こうした絵画を祈りに用いることは、プロテスタントによる宗教改革では否定されたものの、ローマ・カトリック教会では肯定されました。人々は、聖母子や聖家族の絵画を前にして祈る時、そこに理想的な親子愛のモデルを見いだし、自分の家族に想いを馳せたことでしょう。

聖母子・聖家族の図像がキリスト教の愛の穏やかな側面を担ったとすれば、「キリストの磔刑」すなわち「受難」のテーマは、より厳しい側面を受け持っています。父なる神は、人類を救うために、我が子イエスが十字架にかけられるという究極の犠牲を受け入れました。その意味で、磔刑の主題は人間に対する神の愛と結びつけられます。また、聖人たちの殉教を描いた絵画にも、神への愛のためなら苦痛も死も厭わないという犠牲の念を見てとることができます。

とはいえキリスト教の絵画にも、聖人たちの「法悦」のように、性愛を感じさせる画題がありました。深い信仰から忘我の境地に至り、愛する神と一体となる神秘体験をした聖人たちは、概して恍惚とした表情で描かれ、官能性を帯びています。本章ではマグダラのマリアを主題にした作例を紹介します。

chapter3

人間のもとに ー 誘惑の時代

古代神話の愛の物語は西洋絵画の普遍的な主題であり続けましたが、その一方で、オランダでは17世紀、フランスでは18世紀になると、現実世界に生きる人間たちの恋愛模様が盛んに描かれるようになります。

オランダの風俗画では、身分や年齢を問わず、さまざまな男女の人間味あふれる愛の諸相が描かれました。酒場で顔を寄せ合う庶民の男女、愛の売買を取引する若者と取り持ち女、小奇麗な室内でともに音楽を奏でる上流市民の恋人たち…。オランダの画家たちは、こうした場面をまるで現実の一コマを切り取ったかのように生き生きと描きつつ、象徴的な身振りやモチーフを駆使して、性愛の寓意を巧みにしのばせました。一見、愛とは無関係に見えるホーホストラーテンの《部屋履き》は、こうした暗示的な表現の妙味を堪能できる作品です。

一方、18世紀のフランスでは、ヴァトーが創始した「フェット・ギャラント(雅なる宴)」の絵画が流行し、自然のなかで上流階級の男女が会話やダンスをしながら、誘惑の駆け引きに興じる場面が人気となります。世紀後半には、ブーシェの《褐色の髪のオダリスク》のように、女性の性的魅力を強調した絵画が、おもに知的エリート層の美術愛好家の間で人気を博しました。この時代のエロティシズムのアイコン的存在であるフラゴナールの《かんぬき》では、悦楽にも暴力にも通じうる性愛という、最も繊細で複雑なテーマに光が当てられています。

他方で18世紀後半は、啓蒙思想の発展とブルジョワ階級の核家族化を受けて、結婚や家族に対する考え方が変化した時代でもありました。夫婦間の愛情や子どもへの思いやりといった感情の絆が尊重されるようになり、画家たちも、夫婦や家族の理想的関係を物語る肖像画や、結婚を主題とした絵画を制作しています。

chapter4

19世紀フランスの牧歌的恋愛とロマン主義の悲劇

西洋には古代以来の歴史を持つ文学ジャンルの一つとして、田園の若い羊飼いや農民の清らかな恋をテーマにした「パストラル(牧歌、田園詩)」があります。そこで語られるのどかな理想世界は、フランスでは17世紀から18世紀にかけて、宮廷社会の規則のなかで生きる上流階級の人々を魅了し、演劇や美術にも主題を提供しました。そして、フランス革命により社会が大きな転換期を迎えた18世紀末から19世紀初めには、手つかずの自然のなかで純朴な若者たちが愛を育むというセンチメンタルな牧歌的恋愛物語が流行します。新古典主義の画家フランソワ・ジェラールの傑作《アモルとプシュケ》では、春の野の花が咲く自然のなかに配された、はかない思春期を思わせる恋人たちの姿に、無垢な愛に対する当時の関心を読みとることができるでしょう。

成熟の途上にある思春期の若者特有の両性具有的な身体は、新古典主義の絵画のなかで、しばしば男性裸体の理想美の表現と結びつけられました。羊飼いの美青年エンデュミオンを主題にしたジロデのエスキースは、この流れを決定づけた重要作品の習作として描かれたものです。またこの時期には、クロード=マリー・デュビュッフの《アポロンとキュパリッソス》のように、古代神話の男性同士の愛を題材にした作品が、かつてなく制作されました。それらには、ロマン主義の特徴である破滅的な愛のテーマが見いだされます。普遍性や理性よりも、個人の主観や感情を重視したロマン主義の芸術家たちは、ピュアで情熱的な、しかし許されない愛で結ばれた恋人たちが不幸な終わりを迎える文学作品―― 神話、ダンテ、シェイクスピア、バイロン―― に着想を得て、悲劇の愛をドラマティックに描き出しました。ドラクロワやアリ・シェフェールの作品には、その典型的な表現が見いだされます。

-

フランソワ・ブーシェ

《アモルの標的》

1758年 油彩/カンヴァス 268 × 167 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot / distributed by AMF-DNPartcom

18世紀フランスの巨匠ブーシェによるこの作品は、「神々の愛」をテーマにした連作タペストリーの原画の一つで、道徳的に正しい愛の誕生の瞬間が象徴的に描かれています。古代神話によれば、神であれ人間であれ、愛の感情は、ヴィーナスの息子である愛の神アモル(キューピッド)が放った矢で心臓を射抜かれた時に生まれます。ここでは、ハートが印された標的に刺さる矢によって、恋人たちの愛の誕生が表されています。標的の上に舞うアモルは、高潔な愛で結ばれた恋人たちに授ける月桂冠を高々と掲げ、地上では、二人のアモルがもはや不要になった弓矢を燃やしています。

-

ピーテル・ファン・デル・ウェルフ

《善悪の知識の木のそばの

アダムとエバ》1712年以降 油彩/板 45 × 35.5 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux / distributed by AMF-DNPartcom

旧約聖書の「創世記」によれば、神が作った最初の夫婦アダムとエバは、エデンの園で、互いに恥ずかしいと思うことなく裸で暮らしていました。しかし、蛇にそそのかされたエバは、神から食べることを禁じられていた善悪の知識の木の果実を食べ、アダムにも与えます。この時から二人は裸であることを意識し、神の怒りに触れて楽園から追放されてしまいました。ここに描かれているのは、アダムとエバがまさに罪を犯そうとする場面です。両手に禁断の果実を持ったエバは、その一つを自分の口に運ぼうとし、アダムは驚いたような身振りでエバを見つめています。蛇は描かれていませんが、悪の象徴と解釈されるトカゲが地面を這っています。

-

アントワーヌ・ヴァトー

《ニンフとサテュロス》

1715-1716年頃 油彩/カンヴァス 73.5 × 107.5 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle / distributed by AMF-DNPartcom

山や泉などの自然物の精であるニンフと、人間の身体とヤギの脚を持つサテュロスを組み合わせたエロティックな情景は、古代美術に端を発し、ルネサンス以降はティツィアーノ、コレッジョ、ルーベンス、ヴァン・ダイクなど、名だたる画家たちによって描かれました。18世紀前半に活躍したフランスの巨匠ヴァトーによる本作は、この系譜に連なるものです。欲望に駆られたサテュロスは、無防備に眠るニンフの身体からベールをそっと持ち上げ、美しい裸身にみとれています。男性/女性、見る(能動的)/見られる(受動的)、褐色の肌/白い肌といった対比が、濃厚なエロティシズムをいっそう強めています。

-

セバスティアーノ・コンカ

《オレイテュイアを

掠奪するボレアス》1715-1730年頃 油彩/カンヴァス 77 × 108 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau / distributed by AMF-DNPartcom

ギリシア・ローマ神話の男性の神々が気に入った女性を誘拐するエピソードは、ルネサンス以降の神話画において定番の主題となりました。こうした場面には、肉体の強さを利用して愛する者を手に入れようとする男性の欲望の表出を読み取ることができます。18 世紀イタリアの画家セバスティアーノ・コンカは、北風のボレアスが、川辺でニンフたちと遊んでいた王女オレイテュイアを力ずくで連れ去る場面を描きました。白髪の老人の姿をしたボレアスは、オレイテュイアの白く柔らかな身体をしっかりと抱きしめ、翼を広げて飛翔しています。

-

ドメニキーノ

(本名 ドメニコ・ザンピエーリ)

《リナルドとアルミーダ》

1617-1621年頃 油彩/カンヴァス 121 × 168 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Martine Beck-Coppola / distributed by AMF-DNPartcom

本作の主題は、イタリアの詩人トルクアート・タッソの叙事詩『エルサレム解放』(1581年)に由来します。タッソは、第一回十字軍(11世紀末)で聖地エルサレムを異教徒から取り戻すために旅立ったキリスト教徒の騎士たちの冒険を詩に綴りました。なかでも騎士リナルドとイスラム教徒の魔女アルミーダの恋物語は人気を博し、17世紀にしばしば絵画化されています。敵であるリナルドを殺すはずが、恋をしてしまったアルミーダは、魔力で彼を誘拐して自分の宮殿に運びました。17世紀イタリアの画家ドメニキーノによるこの作品では、遠くに宮殿を望む庭園の木陰で、恋の炎を燃え上がらせる二人が描かれています。周りには愛の神アモル(キューピッド)たちが散りばめられ、恋の情熱が強調されています。画面左、緑の茂みの向こうにはリナルドを探す二人の騎士の姿が見えます。

-

16世紀後半にヴェネツィアで活動した画家

《アドニスの死》

1550-1555年頃 油彩/カンヴァス 155 × 199 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

愛の女神ヴィーナスと絶世の美青年アドニスの悲劇の恋は、ルネサンス以降の西洋絵画で最も人気を博した画題の一つです。アドニスは、ヴィーナスの心配をよそに危険な狩りに出かけ、イノシシに突き殺されてしまいました。悲痛な結末を視覚化したこの作品には、中央に死せるアドニスが横たわり、その隣に気を失ったヴィーナスが配されています。三美神のうち二人の女神がアドニスとヴィーナスの身体をそれぞれ支え、3人目の女神は遺骸を覆うための布を手にしています。背景では3人の小さなアモル(キューピッド)が、悲劇を招いたイノシシを矢で痛めつけています。人物の大胆なポーズやダイナミックな構図には、16世紀ヴェネツィアの巨匠ティントレットの影響がうかがえます。

-

シャルル・メラン

《ローマの慈愛》、

または《キモンとペロ》1628-1630年頃 油彩/カンヴァス 97 × 73 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

17世紀の画家シャルル・メランは、ロレーヌ公国(現フランス北東部)の首都ナンシーの出身でしたが、当時の芸術の中心地であったローマで主に活動しました。私たちはこの絵をふと目にした時、白髪の老人が若い娘の乳房を吸う情景にびっくりするかもしれません。しかし、描かれているのは親孝行の行いで、古代ローマの著述家ウァレリウス・マクシムスの『著名言行録』(1世紀)における、父キモンと娘ペロの教訓的な逸話に基づいています。年老いたキモンは牢獄で処刑を待つ身で、食物を与えられずにいました。ペロは獄中の老父を訪れ、ひそかに授乳して栄養を与えます。この場面は、孝心(子が親に寄せる愛)の模範として古代美術に表されたのち、16世紀ルネサンス以降の美術で再び取り上げられ、キリスト教の慈悲の行いを表す図像の原型にもなりました。

-

サッソフェラート

(本名 ジョヴァンニ・バッティスタ・サルヴィ)

《眠る幼子イエス》

1640-1685年頃 油彩/カンヴァス 77 × 61 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle / distributed by AMF-DNPartcom

幼子イエスを優しく胸に抱き、清らかな寝顔をそっと見つめる聖母マリア。ほのかに憂いを帯びたその表情は、いずれ人類の罪をあがなうために十字架にかけられ、命を落とすことになる我が子の運命に想いを馳せているようにみえます。眠る幼子を抱く聖母像は、キリストの受難の暗示として、ルネサンス以降頻繁に描かれるようになりました。17世紀イタリアの画家サッソフェラートはこの画題で人気を博し、サイズや構図の細部を変化させながら、多くの作例を残しています。見る者は、優しい感情を呼び起こすサッソフェラートの聖母子像に親子愛や人間愛の手本を見いだし、信心を強くしたことでしょう。

-

ウスターシュ・ル・シュウール

《キリストの十字架降架》

1651年頃 油彩/カンヴァス 直径134 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Gérard Blot / distributed by AMF-DNPartcom

神は我が子キリストに、人類の罪をあがなうために十字架にかけられ、犠牲の死を遂げる過酷な運命を与えました。その意味で、キリストの磔刑は、人間に対する神の愛の表れとみなすことができます。この作品には、磔刑の直後、キリストの遺骸を十字架から降ろす場面が描かれています。聖書の記述に従い、3人の男性(右からアリマタヤのヨセフ、聖ヨハネ、ニコデモ)がキリストの遺骸を運び、その足にマグダラのマリアが口づけしています。画面右の女性たちのなかには、我が子に向かって片腕を伸ばす聖母マリアの姿が見えます。作者のル・シュウールは17世紀フランスの画家で、整然とした構図、明確な輪郭線、明快な配色を特徴とする古典主義様式を極めました。青と茶の対比に基づく落ち着いた色調と抑制された感情表現が、人々の深い悲しみをみごとに伝えています。

-

ハブリエル・メツー

《ヴァージナルを弾く女性と歌い手による楽曲の練習》、または《音楽のレッスン》

1659-1662年頃 油彩/板 32 × 24.5 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

ともに音楽を奏でる男女は17世紀後半のオランダで流行した画題の一つで、多くの場合、愛に関する寓意が託されています。ライデンに生まれ、アムステルダムを活動地としたハブリエル・メツーの本作品では、ブルジョワ階級の小奇麗な家の室内で、洗練された身なりの女性がヴァージナルを弾いています。彼女は背後に立つ男性と楽譜について話し合っているようです。おそらく二人は恋人同士でしょう。目を合わせたり触れ合ったりはしていませんが、同じ楽譜を見つめる彼らの調和した姿には、愛の絆を読み取ることができます。

-

サミュエル・ファン・ホーホストラーテン

《部屋履き》

1655-1662年頃 油彩/カンヴァス 103 × 70 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

17世紀オランダの画家サミュエル・ファン・ホーホストラーテンは、美術理論家としても活動しました。オランダ市民の家の室内を描いたこの作品には、彼が精通した遠近法が巧みに用いられており、私たちの視線は絵画空間の奥へと導かれます。戸口の向こうに3つの部屋が連なっていますが、住人の姿がどこにも見えず、奇妙な感覚にとらわれます。しかしよく観察すると、意味ありげなモチーフに気付くでしょう。ひときわ目を引くのは、慌てて脱ぎ捨てられたかのように床に散らばる部屋履きです。また、奥の扉の錠前には鍵が差し込まれたままになっています。この家の女主人は自分がすべきことを途中で投げ出し、どこかで不謹慎な愛の誘惑に身をゆだねているのでしょうか…。密やかなエロティシズムが独創的な画面構成と相まって、私たちの好奇心をそそります。

-

ニコラ・ランクレ

《鳥籠》

1735年頃 油彩/カンヴァス 39 × 27 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

18世紀のフランスでは、理想化された美しい田園で繰り広げられる羊飼いや農民の恋を綴ったパストラル(田園詩)が流行しました。ヴァトーと同時代の画家ニコラ・ランクレによる本作は、こうした文学や戯曲の潮流を反映したものです。のどかな牧歌的風景の中で、演劇の衣装に身を包んだ若い男女が楽しげに見つめ合っています。女性は一羽の鳥の入った鳥籠を小脇に抱えています。当時、若い女性が鳥籠を持つ図像は、恋のとりことなる幸福の寓意として知られていました。また、伝統的に鳥のモチーフはエロティックな意味と結びつけられ、飛び立つ鳥は失恋、鳥の死は処女喪失のメタファーとして描かれることがありました。

-

ジャン=オノレ・フラゴナール

《かんぬき》

1777-1778年頃 油彩/カンヴァス 74 × 94 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

18世紀のフランスでは、自由奔放な性愛の快楽を肯定する「リベルティナージュ」という思想・生き方が、上流社会の一部の知的エリートの間で流行しました。「リベルタン」と呼ばれた彼らのこうした態度の裏には、それまで人々の道徳観の土台をなしてきた、キリスト教的な知や宗教的権威への批判精神があったともいわれます。リベルティナージュの風潮は、文学や美術にも反映されました。その流れを汲む傑作が、18世紀後半に活躍したフラゴナールの代表作《かんぬき》です。《かんぬき》はもともと、キリスト教主題の絵画《羊飼いの礼拝》と対をなしていました。近年の研究では、これら二作品をフラゴナールに注文した美術愛好家のヴェリ侯爵は、おそらくリベルタンであったと考えられています。

暗い寝室のなか、スポットライトのような光に照らされた一組の男女。二人は優雅にダンスをしているかのようですが、女性は男性から顔をそらしています。彼女は情熱と欲望に駆られた男性の誘いを拒もうとしたものの、彼が扉にかんぬきをかけた瞬間、身をゆだねたのでしょうか。それとも、当時のリベルタンの恋愛作法に則して、抵抗を演じているだけなのでしょうか。戸惑いとも陶酔とも受け取れる女性の表情は、一瞬の心の微妙な動きを映し出しているように見えます。画面には、かんぬき(男性性器の暗示)、壺とバラの花(女性性器・処女喪失の暗示)、乱れたベッドなど、濃密な愛の営みをほのめかす事物が描き込まれています。一方、ベッドの脇のテーブルに置かれたリンゴは、人類最初の女性であるエバの誘惑と原罪を連想させるモチーフです。

官能的な愛の戯れの賛美なのか、道徳的警告なのか、あるいはその両方なのか。一義的には解釈できないこの豊かな曖昧さこそ、《かんぬき》の最大の魅力といえます。悦楽が一瞬にして暴力に転じかねない性愛の繊細さ、複雑さを、フラゴナールはみごとに描き切っているのです。 -

フランソワ・ブーシェ

《褐色の髪のオダリスク》

1745年 油彩/カンヴァス 53.5 × 64.5 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

18世紀フランスの巨匠ブーシェは、しばしば神話画において女神ヴィーナスやディアナの美しいヌードを描き、官能的な表現を展開しました。しかし《褐色の髪のオダリスク》は文学には依拠していません。ここでは、ブーシェは18世紀のヨーロッパの人々がイスラム世界のハーレム(後宮)に抱いた幻想を下敷きにしながら、エロティックな人物そのものの表現を追求しました。ほんのりバラ色に染まる白い肌を露わにした女性が、当時トルコ風と呼ばれていたソファーに腹ばいになり、誘うように振り返って、茶目っ気のある眼差しをこちらに送っています。構図のまさに中央に彼女のふくよかな臀部が配され、挑発的なエロティシズムが極限まで強調されています。

-

ギヨーム・ボディニエ

《イタリアの婚姻契約》

1831年 油彩/カンヴァス 100 × 138 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Mathieu Rabeau / distributed by AMF-DNPartcom

19世紀フランスの画家ギヨーム・ボディニエは、27歳のときにイタリアを訪れると、この土地の人々の風俗に大いに魅了されました。ここで描かれているのは、ローマ近郊アルバーノの裕福な農民一家で、婚姻契約が執り行われています。美しい丘陵を背景に、公証人は契約書の起草に没頭し、その手前では、結婚する男女が向かい合って座っています。男が真っ直ぐに許嫁を見つめる一方で、美しい衣装で着飾った娘は恥ずかしげに目を伏せています。その横では、母親が娘の手を優しく握っていますが、背後にいる父親は、宴席の準備をする召使いの女性にすっかり目を奪われているようです。様々なかたちの「愛」が見え隠れする、陽気で微笑ましい光景には、描かれた人々に対する画家の愛情も感じられます。

-

フランソワ・ジェラール

《アモルとプシュケ》、または《アモルの最初のキスを受けるプシュケ》

1798年 油彩/カンヴァス 186 × 132 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Tony Querrec / distributed by AMF-DNPartcom

愛の神アモル(キューピッド)とプシュケの恋は、古代ローマの哲学者アプレイウスの小説で語られています。美貌で知られた王女プシュケは、これを妬んだ女神ヴィーナスの策略により、醜悪な生き物と結婚するという恐ろしい神託をアポロンから下されます。そこで、プシュケに恋をしたアモルは彼女を素敵な宮殿に運び、自分の姿を見ることを固く禁じつつ、夜間だけ彼女とともに過ごすという奇妙な結婚生活を送りました。しかしある晩、プシュケは眠る夫の姿をランプの灯りで見てしまい、怒ったアモルは飛び去ってしまいます。以後、さすらいの旅に出たプシュケは数々の試練を乗り越えてアモルと再会し、最後は天界で結婚式をあげました。

この物語は古代以来、彫刻や絵画に表現されてきましたが、フランスでは特に18世紀末に流行しました。新古典主義の画家ジェラールが1798年のサロンに出品し、注目を集めたこの作品には、若く美しいアモルがプシュケの額にそっとキスするロマンティックな瞬間が描かれています。当時の批評家たちは、目が見えていないようなプシュケの表情や、思春期を思わせる身体の表現に、初めて愛を意識した無垢な少女の驚きを読み取りました。彼女の頭上に蝶が舞っているのは、「プシュケ」がギリシア語で「蝶」と「魂」を意味するためです。当時アモルとプシュケの恋は、プラトン主義の解釈に基づき、神の愛に触れた人間の魂が試練を経て幸せを知る物語と解されていました。 -

ウジェーヌ・ドラクロワ

《アビドスの花嫁》

1852-1853年頃 油彩/カンヴァス 35.5 × 27.5 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Franck Raux / distributed by AMF-DNPartcom

ドラクロワは、19世紀フランスのロマン主義を代表する画家です。本作の主題は、イギリスの詩人バイロンが1813年に発表した「アビドスの花嫁」に基づきます。オスマン帝国時代、パシャ(高官)の娘ズレイカと、その兄(実は従兄)である海賊の首領セリムの恋仲を死が引き裂く悲恋物語が描かれています。画面では、二人が洞窟の前で何やら揉めています。ズレイカは父から政略結婚を決められたことを打ち明けたのですが、セリムはそれに反対し、愛するズレイカを守ろうとします。しかし父が娘を取り返そうと放った軍隊がすぐ背後に迫っており、まさに多勢に無勢。波打ち際まで追い詰められ、死に瀕しつつも応戦しようとするセリムを、ズレイカが必死に引き留める――こうしたドラマティックな場面が、豊かな色彩表現と激しい筆致で想像力をかき立てるように表現されています。

-

アリ・シェフェール

《ダンテとウェルギリウスの前に現れたフランチェスカ・ダ・リミニとパオロ・マラテスタの亡霊》

1855年 油彩/カンヴァス 171 × 239 cm

Photo © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado / distributed by AMF-DNPartcom

14世紀イタリアの詩人ダンテの叙事詩『神曲』は、フランスでは19世紀前半、ロマン主義の時代に流行し、なかでも「地獄篇」に登場するパオロとフランチェスカの悲恋は人気を博しました。古代ローマの詩人ウェルギリウスの案内で地獄を巡るダンテは、不義の恋の末に断罪され、永遠に地獄を漂うパオロとフランチェスカの亡霊に出会います。ラヴェンナの城主の娘フランチェスカは政略結婚でリミニの城主に嫁ぎましたが、夫の弟パオロと恋に落ち、嫉妬した夫によって二人とも短刀で刺し殺されてしまいました。ロマン主義の画家シェフェールは、パオロとフランチェスカの官能的な裸体を対角線上にドラマティックに配置しました。悲しげに目を閉じた二人は、固く抱き合ったまま地獄の風に吹かれています。画面右ではウェルギリウスとダンテが物思いに沈んでいます。シェフェールはこの主題に早くから取り組み、複数のヴァージョンを制作しました。本作はその一点です。

-

クロード=マリー・デュビュッフ

《アポロンとキュパリッソス》

1821年 油彩/カンヴァス 192 × 227.5 cm

アヴィニョン、カルヴェ美術館© Avignon, musée Calvet

アポロンと美少年キュパリッソスの愛の神話は、19世紀フランスの新古典主義の美術でしばしば取り上げられました。可愛がっていた牡鹿をうっかり投げ槍で殺してしまったキュパリッソスは、生きる気力を失い、永久に嘆き続けたいと神々に哀願した結果、糸杉に変身します。この作品では、牡鹿にもたれるように横たわったキュパリッソスの頭を、かがみこんだアポロンが優しく支えています。筋肉の凹凸の表現が抑えられたキュパリッソスの優美な裸体は両性具有的に感じられますが、おそらく当時の人々にとっては、子どもと大人のはざまにある思春期の若者の理想的な身体表現でした。作者のクロード=マリー・デュビュッフ(1790-1864年)は、神話画と宗教画を手がけつつ、パリのブルジョワ階級の趣味に応じた肖像画でも人気を博した画家です。